「スーパーファン」戦略が世界的に注目を集める中、新しい音楽との予期せぬ出会いはどのように生まれるのか? オープンなデータとプログラミングでポップカルチャーや社会現象を研究する「徒然研究室」による特別寄稿。

■フェスで生まれる「予想外の出会い」体験

フェスへと向かう道中、胸を高鳴らせていたのは、目当てのアーティストに会える高揚感。けれど終演後、胸に残っていたのは、その期待を心地よく裏切る新しいアーティストや音楽との出会いだった…こんな体験、ありませんか?

現代の情報環境では、カスタマイズされたプレイリストで好みの曲だけを聴き、タイムテーブルが公開された音楽番組やフェスで好きなステージだけを観にいく、という音楽の楽しみ方が可能になっています。

一方で今回、徒然研究室がある音楽フェスの参加者アンケートデータを分析して浮かび上がってきたのは、そうした「お気に入りに囲まれた」状態とは対照的な、音楽の「文化的雑食性(オムニボア)」を楽しむ人たちの姿でした。

目当てのアーティストを追いかけながら、予期せず出会った新しい音に心惹かれる。ジャンルや知名度にとらわれず、良いと思ったものに素直に耳を傾ける。この「文化的雑食性(オムニボア)」こそが、フェスという空間で生まれる特別な体験の鍵のようです。そしてその背景には、現代における音楽という文化やローカルフェスの持つ、独自のポテンシャルが見え隠れしているようです。

■大規模フェスへの向かい風? 気候危機から「洋楽離れ」まで

2024年は、音楽フェスティバル業界にとって大きな転換点となった年でした。例えば、北米最大級のフェスである『コーチェラ』は、前年比で約15%のチケット販売減少を記録し、過去10年間で初めて即日完売を逃しました。同様に、英国の『グラストンベリー』もチケット価格が£355に達し、多くのファンが高額なチケット代を負担しきれない状況となりました。

この背景には、インフレによる物価上昇や生活費の高騰が大きく影響しているようです。フェスの運営コストも上昇し、ポータブルトイレやセキュリティ、アーティストの出演料など、様々な経費が増加しました。これにより、チケット価格が上昇し、多くのファンがフェス参加を諦める結果となった…というわけです。

日本国内でも物価上昇は同様で、チケット販売が伸び悩んだフェスもあったようです。また円安も重なり、海外アーティストの招聘コストが上昇したり、せっかく来日が実現してもステージでの集客が伸び悩むケースもあったようです。

https://www.theguardian.com/culture/article/2024/aug/14/burning-man-ticket-sales

(なお「洋楽離れ」は日本に限らずグローバルに進行している現象であることは、徒然研究室がnote「『洋楽離れ』をデータから検証する:日本だけじゃない? 変わる音楽の世界地図」からデータを用いて明らかにしています。)加えて、気候危機による記録的な高温や、逆に豪雨が、屋外フェスの開催に影響を与えています。

■「スーパーファン」戦略の裏側:経営的視点とフェスのジレンマ

こうしたフェスを巡る状況には、物価高騰や気候危機といった音楽業界の外側にある環境の変化だけでなく、音楽業界自身が注力する「スーパーファンビジネス」も大なり小なりの影響を与えているかもしれません。

「スーパーファン」とは、特定のアーティストやそのコンテンツに対して、平均的なファン以上に深く関与し、熱心に支持するファンのことを指します。例えばスーパーファンは、平均的な音楽リスナーよりもフィジカルな音楽購入に積極的に支出(月平均$39)し、物理的なアーティストグッズの購入にも積極的(平均的な音楽リスナーよりも105%多く支出)と報告されています(Luminate Releases 2024 Year-End Music Report)。

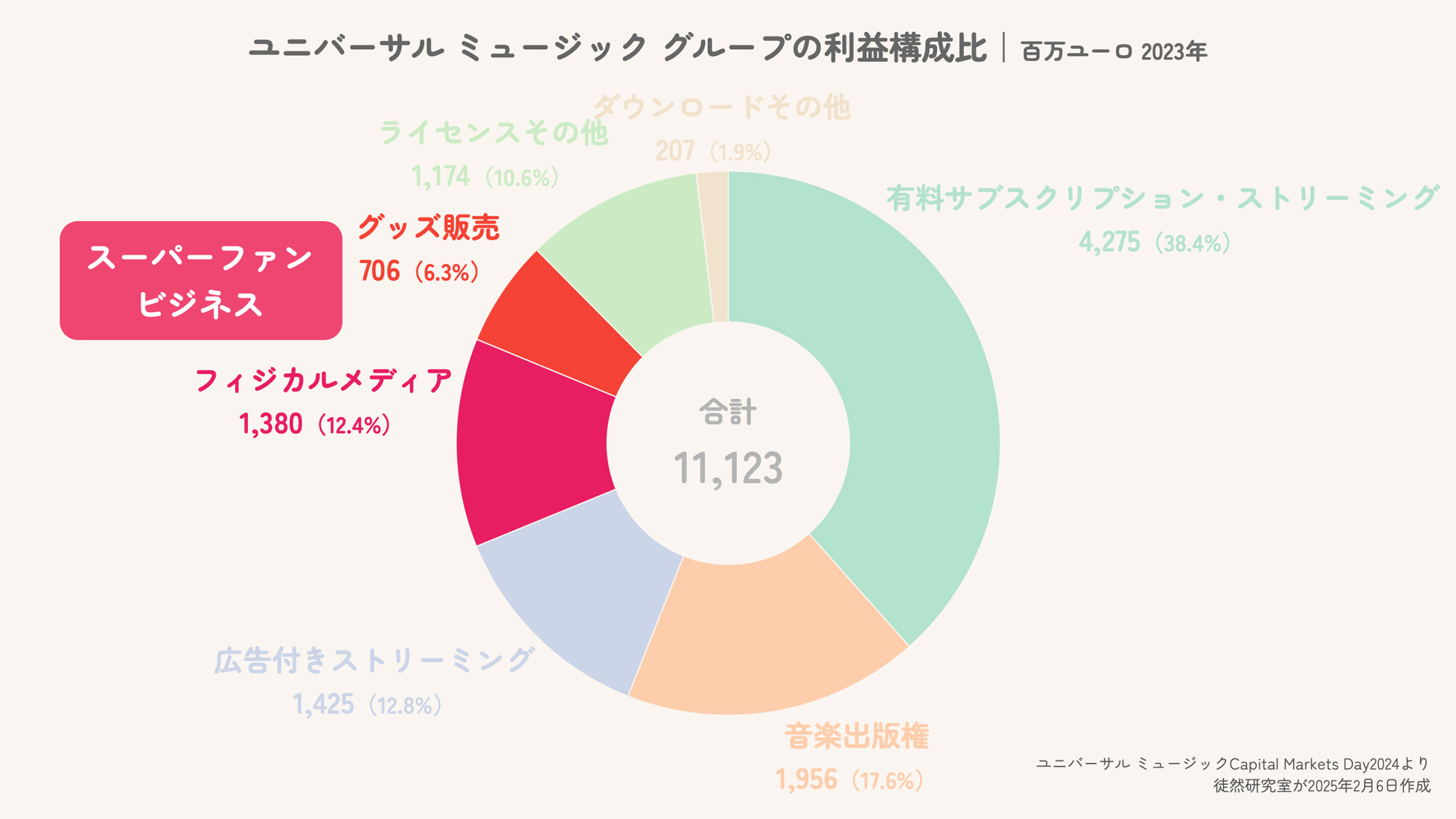

またユニバーサル ミュージック グループさんは、投資家向け資料の中で、「スーパーファンの情熱が経済的成長の可能性を解き放つ」として、「スーパーファンビジネス」の成長期待を提示しています。その内訳は、合計2割近くを占めるフィジカルメディアとグッズ販売(マルシェ)です。

つまり、比較的限られた数であってもたくさんのフィジカルメディアやグッズを購入してくれる熱狂的なファンに向けた施策に注力することで、ストリーミング再生だけからは得られない利益機会が生まれるというわけです。

実際のところ、世界最大の音楽市場である米国でも、テイラー・スイフトさんのようにフェスに参加しなくなった一方で、単独ツアーや、それに伴う多数のグッズ販売といった物質的な音楽の体験提供や販売で、大きな経済的成功を収めている著名アーティストは少なくないようです。

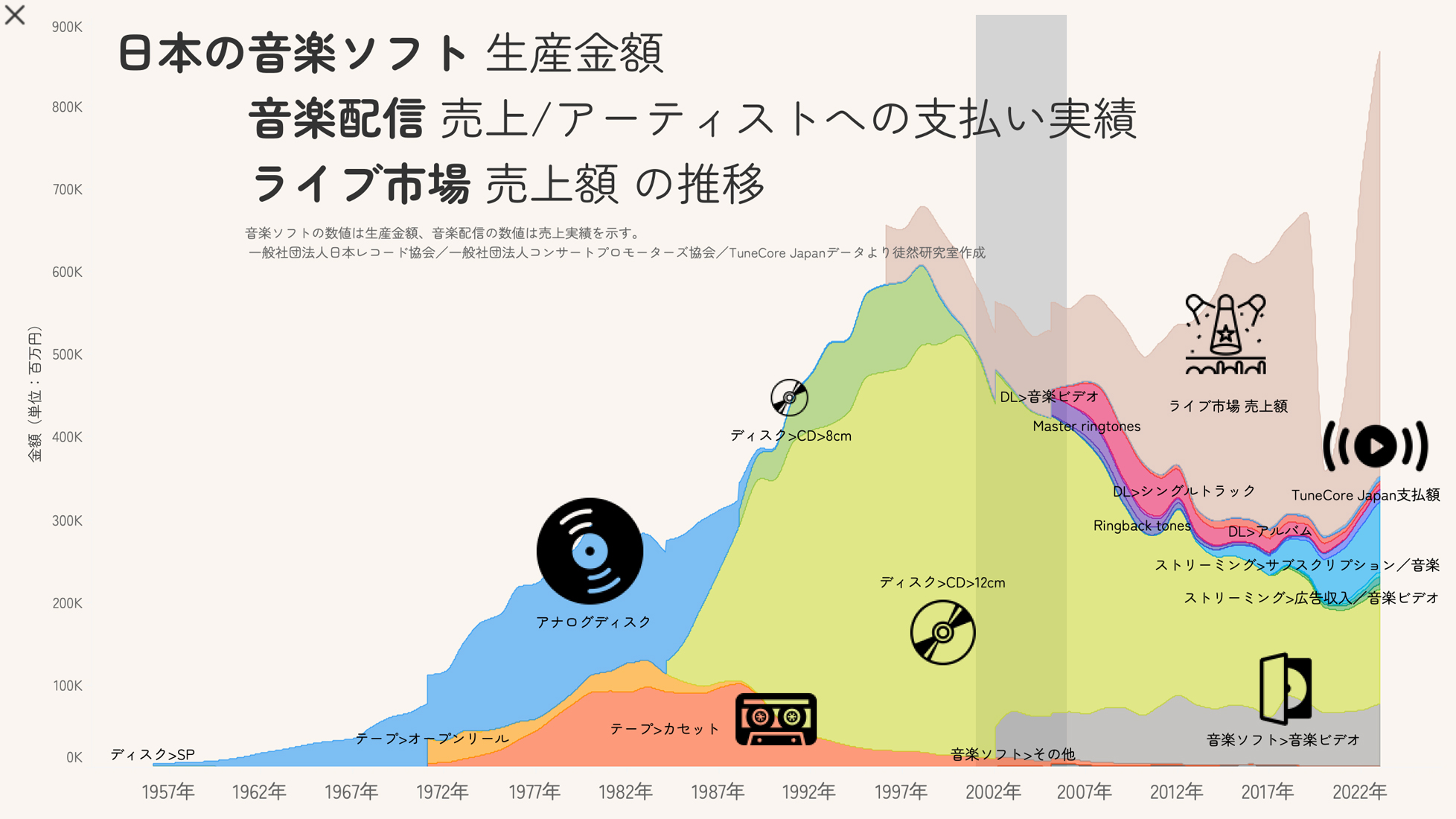

こうした潮流を徒然研究室では「音楽の再物質化」と名付け、ストリーミングのように電子的な信号となっていった音楽が、いつのまにかCDやレコード、グッズという形でもう一度「物質化」している不思議な現状を、複数のデータから読み解いています(徒然研究室「データから見える音楽の『再物質化』現象」)。

音楽フェスティバルは地球規模の物価高騰や気候変動に加え、日本では洋楽離れや特定のアイドル人気という、ある種の逆風に晒されているとも言えます。その一方で、レコード会社やアーティスト側にも、経営的な要請として「スーパーファン」への注力が求められているという側面がありそうです。フェスはますます難しい舵取りを求められるかもしれません。

■データ可視化 別府『いい湯だな!』フェスに見る音楽の出会い

一方で徒然研究室としては、実はそうした環境だからこそ、「スーパーファンビジネス」のある種のオルタナティブな選択肢として、リスナーにとってフェスが必要とされる時代が来ているように感じます。

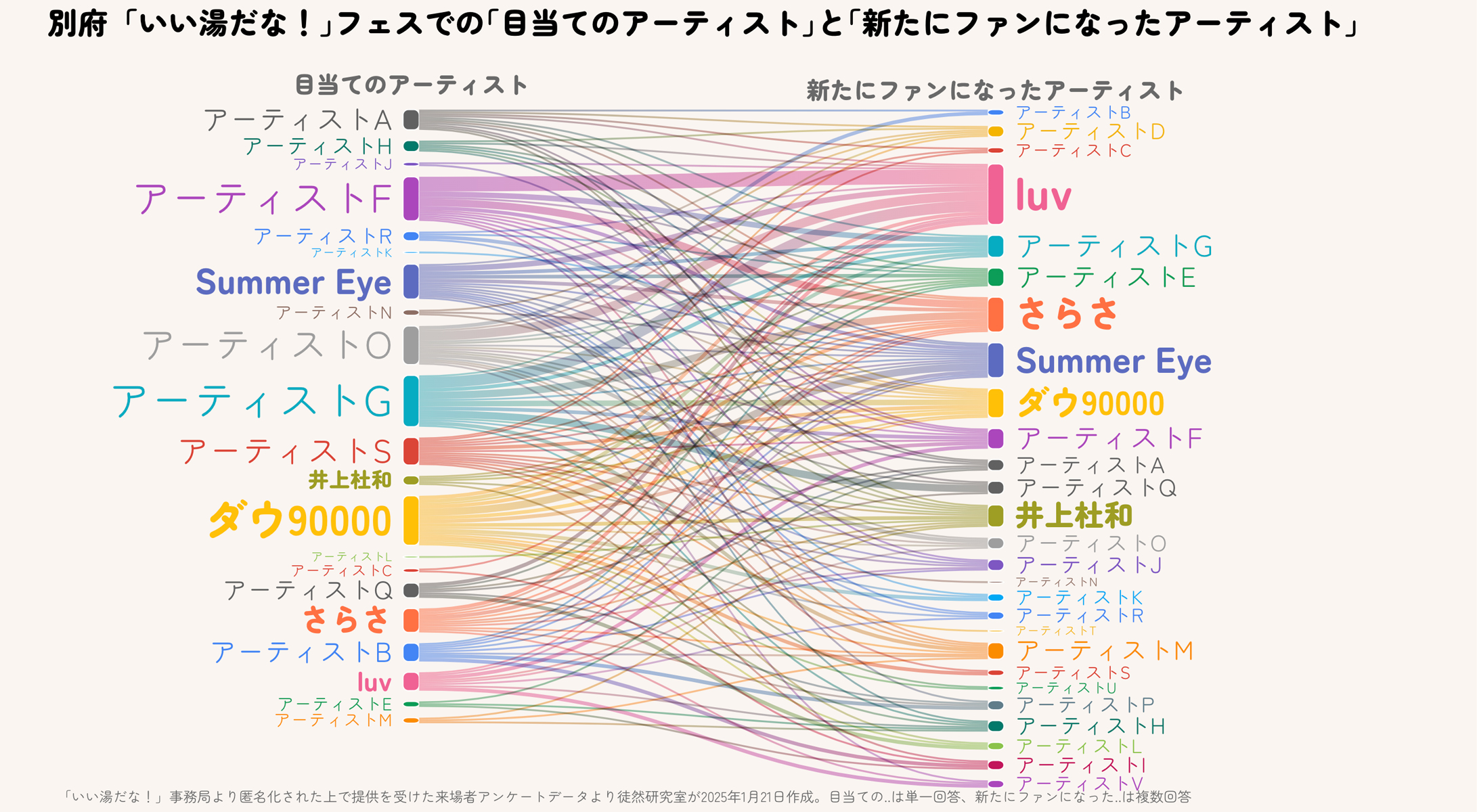

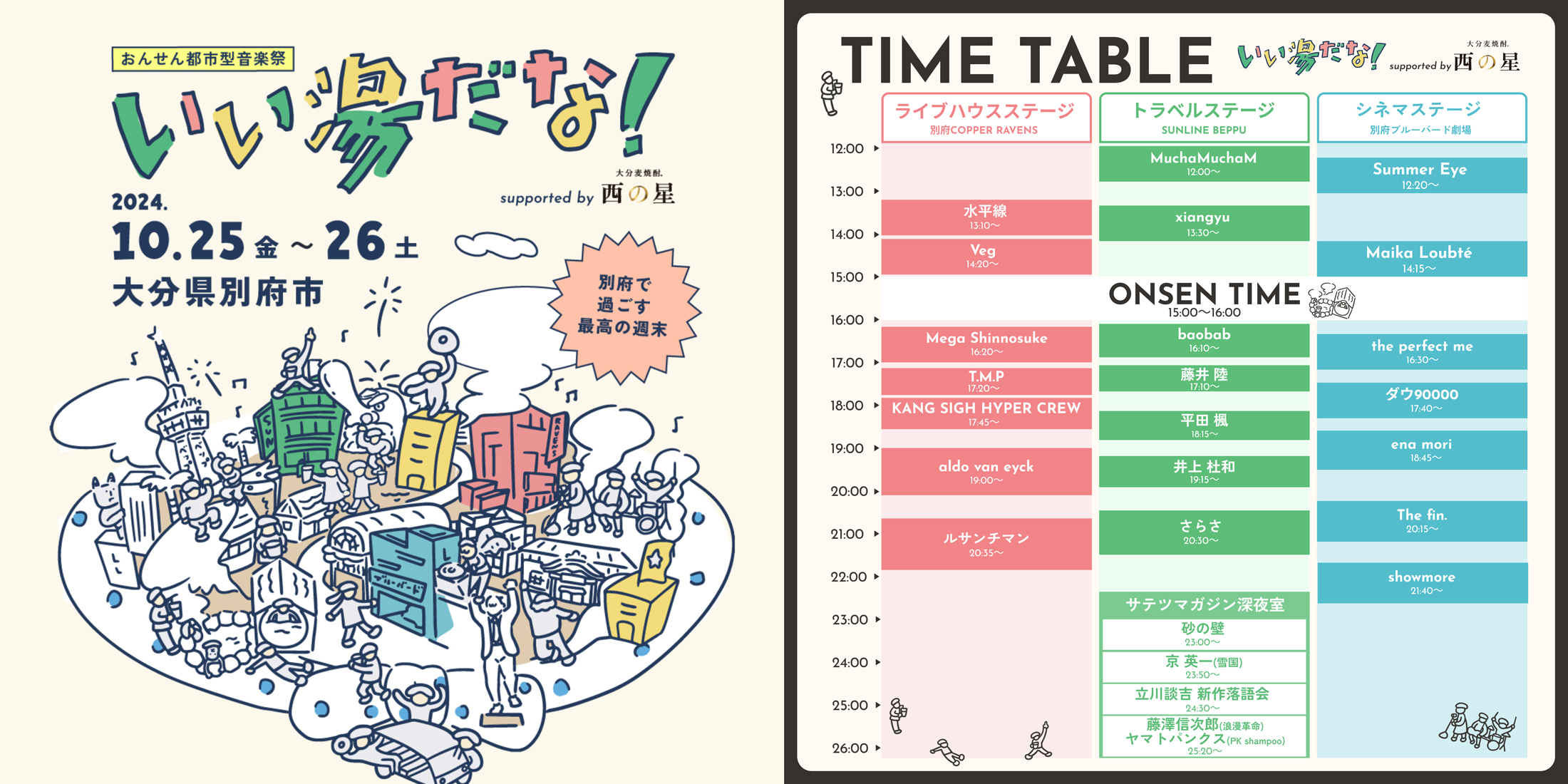

次のグラフは、徒然研究室が2024年10月にトークステージのスピーカーとして登壇した別府の音楽フェス『いい湯だな!』の参加者アンケートデータを、主催者との共同研究として提供していただき、分析のうえ可視化したもの(個人が識別できないよう匿名化されたデータを使用)で、フェスに来場した人の「もともと目当てにしていたアーティスト」と「実際にフェスで新たにファンになったアーティスト」の関係を示したものです。

左側のリストが「目当てのアーティスト(単一回答)」、右側が「新たにファンになったアーティスト(複数回答可)」を表し、リボンで結ばれたアーティスト同士は、「このアーティストを目当てに来た人が、このアーティストのファンにもなった」という関係性があることを示しています。リボンの太さは、その関係性を持つ人の多さを表しており、リボンが太いほど多くの人が同じような体験をしたことを意味します。

仮に回答者全員が、いずれかのアーティストの熱狂的なファンで、参加前も参加後も、そのアーティストしか目に入らなかった…という状況だったとすると、左右を繋ぐリボンは同じアーティスト間にしか繋がりません。

しかしご覧のように、ひと組のアーティストから非常に多くのアーティストへリボンの分岐が発生しています。つまり大変に多くの人が「目当てのアーティスト」だけでなく、新たに別のアーティストを好きになった構造が現れているわけです。

■ジャンルを超えた出会い 音楽からお笑いへ

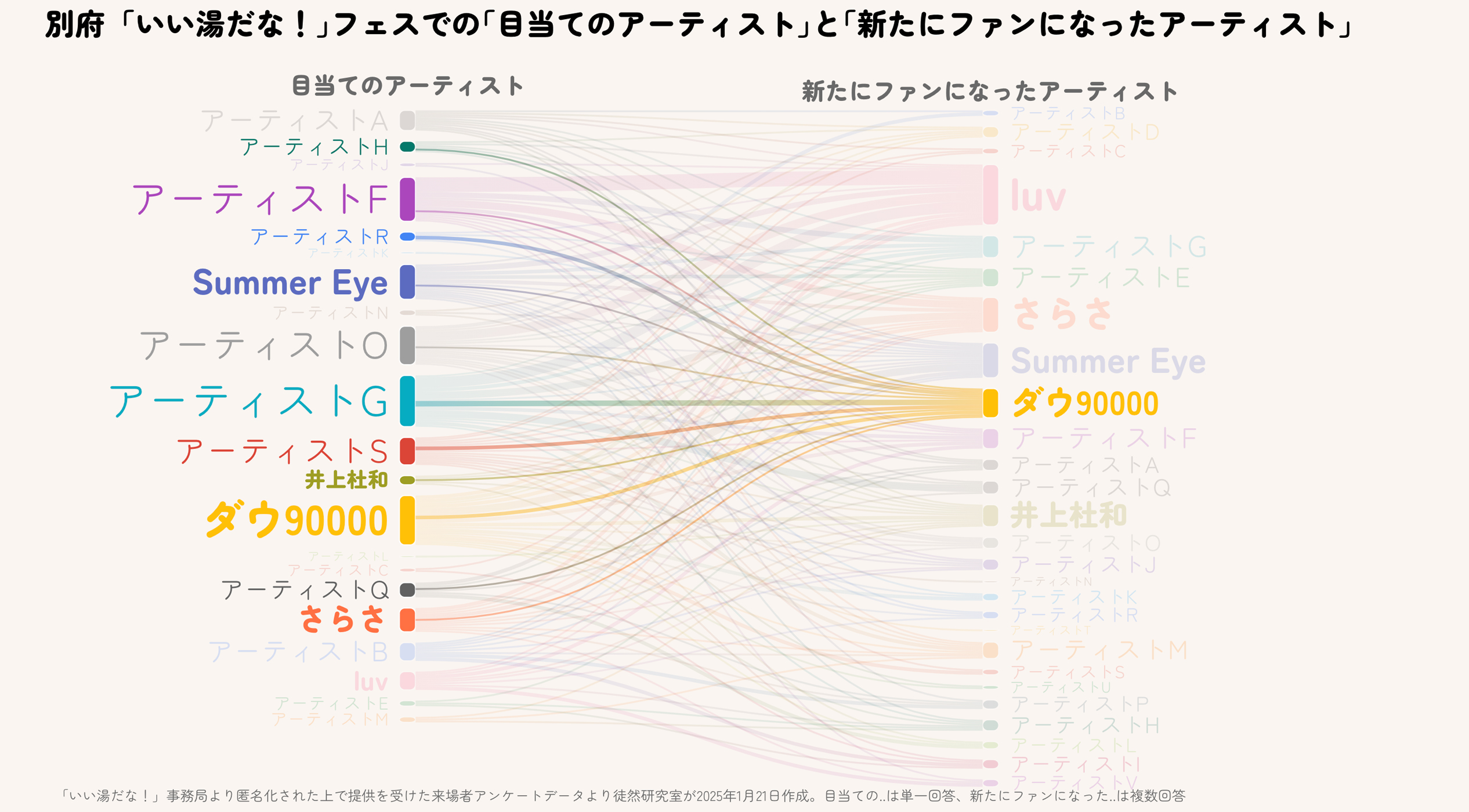

しかも分岐するリボンの先は必ずしも同じジャンルのアーティストばかりと繋がっているわけではないのです。最も象徴的なケースに着目してみましょう。次のグラフは同フェスに参加した、東京を拠点に活動する8人組のコントユニット、ダウ90000さんを「新たに好きなった」ケースにハイライトしたものです。

左側の「目当てのアーティスト」にもダウ90000さんがあってリボンが繋がっていますが、それ以外にも多くのアーティストのファンの方々が、音楽からお笑いへと、文化ジャンルを 越えて新たなファンになった様子が見てとれます。

■文化的雑食性(オムニボア) フェスが生み出す特別な体験

文化社会学の理論に、「文化的雑食性(オムニボア)」というものがあります。個々の人が多様な文化に対して開かれていて、ハイカルチャーだけでなく大衆文化も含む広範な文化を楽しむ傾向を指します。音楽で言えばクラシック音楽とヘビーメタルをともに楽しめるような傾向を指しますが、この定義に倣えば、同フェスで起きていたことはまさに文化的雑食性が高い現象だと言えそうです。(なおこうしたデータ分析から得られる知見は、最適な出演者組み合わせの検討やチケット販売計画の達成にもある程度役立ちそうですが、それはまた別の話です。)

実際のところ徒然研究室も、自分の出番以外はステージで多くのパフォーマンスを鑑賞しました。インディペンデントに活動される出演するアーティストさんも少なくないことから、観客の皆さんにとって初めて観るというケースが多く、ファンダムが集まる単独公演のような決まった振り付けなどはありませんが、それぞれ思い思いのノリでいて、まるで知り合いのシンガーやバンドが演奏しているかのような温かい眼差してライブを楽しんでいた様子が非常に印象的でした。

このように、ある程度高い文化的雑食性が出現しているという構造は、『いい湯だな!』に限らず、他の多くのフェスでも実際に調査・分析してみれば、多かれ少なかれ観察できると思います。ただ同フェスでは、音楽以外にもお笑い、そして徒歩圏内の温泉や食といった、まさに文字通りの「雑食性」が立ち現れている点が特徴なのかもしれません。

同フェスのタイムテーブルには、15時から16時の間「温泉タイム」が設けられており、この時間帯はすべてのステージが休止するので、参加者は徒歩すぐの温泉で一汗流したり、クラフトビールや地元の麦焼酎で湯上がりに一杯やったりするわけです。

このように参加者が思い思いの対象で「余白」を埋める自由が設けられているもの、文化的雑食性を高める効果があるのかもしれません。

■都市コミュニティと偶然の出会いが育む新しい文化体験

現代の音楽産業が「スーパーファン」への依存を強める中、地域に根ざした音楽フェスティバルは、むしろ異なる価値を提供する可能性を秘めています。それは、より多様な音楽との出会いを促進し、文化的雑食性を育む場としての機能です。

『いい湯だな!』のような都市型音楽祭の特徴は、コンパクトな空間設計にあります。徒歩圏内に複数のステージ、温泉、飲食店が配置されることで、来場者は自然と様々な文化体験に誘われます。この空間的な近接性が、予定調和的ではない新しい出会いを生む土壌となっているようです。こうしたセレンディピティ(偶然の幸運な発見)は、エコーチェンバーとも評され個人の好みに最適化されたSNSなどのタイムラインではなかなか簡単ではない体験なのかもしれません。

(一方でSpotifyのようなストリーミングのユーザーの中にも、フェスと類似した文化的雑食性が形成されているように思えます。この仮説については徒然研究室note「音楽サブスク時代の”文化的雑食性”をデータ可視化してみる」で詳しく分析しています。)

■「スーパーファン」だけでなく「音楽ファン」が育つ環境へ

今回分析したデータが示すように、フェスティバルは特定のアーティストの熱狂的なファンだけでなく、様々な音楽との新しい出会いを求める人々の存在も支えています。実際、多くの来場者が予想外のアーティストやカルチャーのファンになるという現象は、音楽や文化との関わり方の大事な側面を思いださせてくれるものです。

このような環境では、「スーパーファン」的な行動だけでなく、より広範な文化的体験を楽しむリスナーが自然と育まれる可能性があります。それは必ずしも特定のアーティストに深く傾倒するだけではなく、多様な音楽や文化に対してオープンマインドな態度を持つリスナーの存在です。

徒然研究室では、各種統計から日本の国内音楽市場の推移のデータ可視化を行なっています。ご覧いだくと、ミリオンセラーの続出を謳歌したCDの売り上げがピークアウトし、前年比マイナスに転じた2001年から、日本でストリーミングサービスが統計対象に入ってくる2006年ごろまでは、フィジカル、デジタル、ライブのいずれもが大きく成長しない谷間のような時期になっているのが見て取れるかと思います。

このような時期は、当時のアーティストやリスナーにとっては、いわば不遇の期間だったという見方をする方もいるかもしれません。仮にそうだとすれば、アーティスト個々人や、ファンやリスナー個々人の音楽に対する情熱とは別に、ある種の情報環境的な停滞が、音楽や文化を楽しむうえでの下方圧力になりうるという教訓を私たちは引き出せるのではないでしょうか。

翻って現代の音楽文化が、物価高騰や気候変動、そして音楽産業の構造的な変化に直面していることを考えると、ライブやフェスティバルにも新しい役割が求められているのかもしれません。それは、単なるエンターテインメントやマネタイズの場としてだけでなく、文化的雑食性を育む内発的な気づきの場として、そして異なる価値観や文化が交差する社会的な空間としての機能です。

このような場所では、音楽は消費の対象としてだけでなく、ファンにとっての新しい発見や感動の触媒として機能します。そして、そこで育まれる文化的雑食性は、より豊かで持続可能な音楽文化の土台のひとつになるのではないでしょうか。

本記事は以上となります。『いい湯だな!』トークステージでの対話にて、フェスの文化的雑食性というテーマを深めるにあたり多くの気づきを与えてくださったFestival Life編集長 津田昌太朗さん、音泉温楽主宰 鶴田宏和さんに感謝いたします。

また同フェスティバル主催の深川謙蔵さんと運営チームの皆様にも、別府での音楽祭の企画と運営、そして貴重なデータ提供を通じて、素晴らしい研究の機会を与えていただき、心より感謝申し上げます。徒歩で回れる温泉都市というロケーションでのフェスティバルの成功事例は、音楽と文化と都市の新しい融合の形を提示してくれました。

そしてなにより同フェスティバルに全国各地から参加された音楽を愛する観客とアーティストの皆様、ありがとうございました。今後もデータと現場を行き来しながらこのテーマを追いかけていきたいと思います。

TEXT BY 徒然研究室

協力: 深川謙蔵(おんせん都市型音楽祭 別府『いい湯だな!』主催)

PHOTO BY Ishii Cotaro, Katsumi Kawashima(『いい湯だな!』会場写真撮影)